宝酒造さんが主催している「田んぼの学校」!前回の田植えから40日あまりが過ぎ、いよいよ待ちに待った第2回、「草取り編」です!今回は見どころも多く写真も沢山です。

(この記事は、宝酒造提供によるはてなPR企画の一環です。後日DigiStyle京都で参加レポートがまとめられる予定です。)

田んぼの学校とは

宝酒造「田んぼの学校」では、お米(もち米)づくりを体験しながら田んぼ周辺の生物を観察するほか、お米から本みりんができるまでの流れも学習します。これら体験を通して、自然の恵みと命のつながりを学びます。

宝酒造 田んぼの学校 | 環境活動 | 宝酒造株式会社

- 第1回: 米づくり/田植え編

- 第2回: 米づくり/草取り編

- 第3回: 米づくり/収穫編

- 第4回: 恵み編

4回に渡り、米を育てたり収穫したり、できたお米から料理をしたり、という1年間にわたるイベントです!今回は第2回目!

今回も  id:chris4403 さん一家と一緒に参加してきました!

id:chris4403 さん一家と一緒に参加してきました!

眩しい緑がお出迎え

前回に続き、家族で車で縦貫道で行きました南丹市園部町!

実は最近週末に教習所に通って普通自動車免許を取得しようとしていて、うまくすれば今日に間に合う予定でしたが、残念ながら先週末の卒検に落ちてしまい…今日も妻の運転で来ました!

園部で僕らを待ち構えてくれたのは、青々とした田んぼ!!川辺も山も、田んぼも何もかも緑色。草の匂い、カエルの鳴き声、あたりの様子が全く変わっています。

我々の母校、田んぼの学校もすっかり綺麗な緑になってます。

ちなみにこれは40日前の写真。全く見違えてます。

前回植えたのはあのあたりかなー。

そしてカエル!この写真では小さくてわからないかもしれないので…

拡大!ぎゃーーたくさんいる!!!

早速カエルをつかまえて満足気な下の子。

始業式〜教室での授業

学校なので始業式があります。さしずめ二学期というところですね。

まずは授業から。田んぼの命のつながり、「いのちのピラミッド」を学びました。この後実際に自然や田んぼに出ると本当にいのちに沢山出会えます。

観察セット。双眼顕微鏡、ルーペ、ケース。実際に生きてるサンプル(朝とってきてくれたそうです!すごい!)をケースに入れて観察できます。

こんな風にサンプルがまわってきます。

スプーンで観察ケースに移してルーペや顕微鏡で観察します。

双眼顕微鏡は立体感をもって拡大視できて楽しい!家にも欲しい!

カエル!

(足が生えてきた)オタマジャクシ!

キリギリス!

コオイムシ!

ヘビを飲もうとしてるヘビ!

トノサマガエル!

フィールドノートにイラストと共に観察結果を記録します。上手にかけてるね!(親ばか)

自然観察〜昼ごはん

室内授業の次は次は野山に出てフィールドワークです。

グループごとに自然の先生がついてくれて、草花や生き物の話をしてくれます。至るところに何かある生き物の宝庫。

chris家とうちの下の子の男の子トリオ。めっちゃカエル探してます。手の届くところにおらず断念。

このあぶくみたいなの何だかわかります?カエルのたまごですって!

トノサマバッタ(イナゴ?)にショウリョウバッタ。野外でもケースとルーペ持参で捕まえては覗き込み!

個人的に面白かったのはアザミの花。受粉のため、ハチがとまると花粉が出て白くなるそうです。さっそく指で触ってみました。

確かになんか白いの出てきた!

マルハナバチがアザミにとまる様子を至近で撮影できました(マルハナバチは刺さないって先生に教えてもらったので安心)。

指で触るより顕著に花粉が出て白くなってるのがわかります。

野外でもテントでの授業を用意してもらってました。匂いをしたり刺を生やしたりして自らを守る植物の工夫について、触って・嗅いで勉強できました。

そこから取ってきたサンプル!臨場感ある。

その他野外で見つけたものを写真で紹介します。

巣の中心で獲物を待つクモ。

卵からクモが孵化した直後。「蜘蛛の子を散らす」の語源だそうです。

まだ青い柿の実。

というわけで充実しすぎてる午前中を終えて昼ごはん!!!

子どもって本当にお腹空いてるときにご飯食べると無表情になりますね。

草取り

お昼ごはんの後はいよいよ田んぼに入ります!その前にまた授業。

草取りだけじゃない!抜いた草をそのまま泥に埋めて栄養にしたり、泥をかきまぜて新しい酸素を泥の中にたっぷり含ませてあげる。この「草取り」「草埋め」「泥まぜ」の3工程を意識して行います。

草取りマシーン「田打ち車」。昭和25年くらいまでは実際に使われていたそうです。今はもっと近代化してるんですね。

さあ、生きものがいっぱいの田んぼへ出かけよう!

今回も地元農家の田んぼのせんせいが草とりの方法を丁寧に教えてくれます。

ぞろぞろと割り当ての田んぼに入っていきます。田植え、草とり、稲刈り、ずっと自分用の区間を手入れするんです。おかげで愛着がわきます。

全部の雑草を埋めてはだめ。繁殖力の強いヒエやイグサは田んぼから出す。

って言われても、ヒエとイネの違いが全くわからないんですけど!!!

まっすぐ植わっているものはイネとして、変なところから生えてるのは全部抜くくらいでいいそうです。

いよいよ我が家も進水式。前より深い。40日ぶりの泥はやっぱりきめ細かくて気持ちいい。

割り当ての田んぼ。大西様って書いてある。植えた時はあんなに小さかったのにこんなに…ちょっと感激!

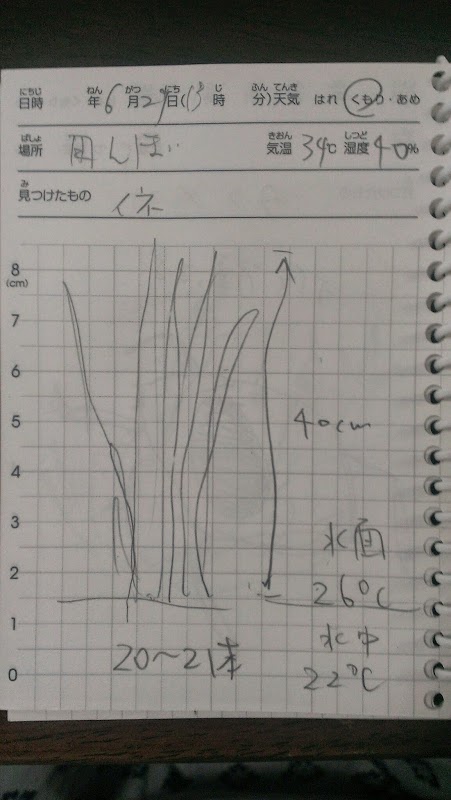

前回書いたフィールドノートと今回の比較。12cmくらいだった稲が40cmに伸びてます。3本ずつ植えた稲も分けつして20本にもなってます。40日でこの成長はヤバい。

気温は28℃から34℃に上がってるのに、水面・水中温度はあまり変わってないところもチェックポイントですね。

さー草を抜くぞー。

転ぶ。

とにかく草を抜く!多い!

転ぶ。

軍手が泥まみれでマスコットキャラ風になりました。

たくさん取れました!これ本当にヒエなのかな…

田打ち車も体験させてもらいました。

草とりすんで日が暮れて

草とりの途中で雨が降ってきたりで、急いで草とりを終え、教室に戻って今日のふりかえりシートを書きました。子どものやつは恥ずかしがって写真撮らせてくれなかったので自分のを。

前回に引き続き、あっという間の一日でしたが、田植え編よりもさらに盛りだくさんでした。

今回印象的だったのは、最初の授業で教えてくれた「田んぼは生命のスープ」というのを身をもって実感できたこと。田んぼに限らず、6月末の野山の自然にはあらゆる生命が吹き出していました。5月との周囲の環境の差にもびっくりしたし、その中で自分が植えたイネが3倍以上に成長していることに感動を覚えました。

今回も、宝酒造の方、園部町の方、NPOの方、大学の先生などなど沢山の方に支えられ、気持ちよく、楽しく一日を終えました。こんなにしてもらって申し訳ないと思うくらいです。

次回は少し日が空いて稲刈りですが、その間に是非(免許を取って)植えたイネの成長を見に来たいと思います。

![]() id:chris4403 さん一家と一緒に参加してきました!

id:chris4403 さん一家と一緒に参加してきました!